米国 ジョンズホプキンス大学からの留学だより

- 名前(肩書き)

- 小椋 俊太郎(助教)

- 所属大学(卒業年)

- 名古屋市立大学(2010年)

- 留学先

- 米国ジョンズホプキンス大学

2017年5月からアメリカ東海岸、メリーランド州ボルチモア市にあるJohns Hopkins大学の Wilmer Eye Instituteに留学をしております。メリーランド州はワシントンD.C.の北側に位置しており、ボルチモアからD.C.までは車で1時間強、ニューヨークのマンハッタンまで3時間半程のロケーションで、週末などに日帰りで訪れるというのが一般的です。

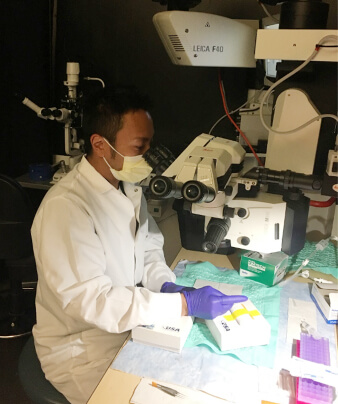

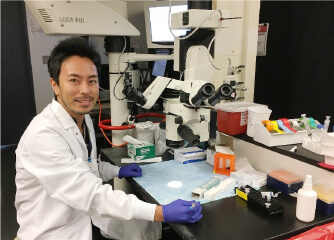

留学先のLuttyラボではポスドクは現在私一人であり、培養細胞実験からラットの硝子体内や網膜下注射など私が主として全て熟しています。最近は委縮型黄斑変性における脈絡膜の肥満細胞の関与をメインテーマに研究を行っております。脈絡膜は網膜ほど研究対象となっておらず、非常に面白い分野であると感じています。今年のARVOでは動物モデルの肥満細胞における薬剤効果を検討した発表を行いました。これまでよい治療方法のなかった委縮型加齢黄斑変性に対し、新規治療法の開発することを目標に研究に取り組んでおります。またARVO中に医局の先生方にお会いできとても有意義の一時を過ごささせて頂きました。改めて感謝申し上げます。まだ日本を離れてたったの一年ですが、すでに浦島太郎になった気分でした。笑

ラボのあるWilmer Eye Instituteは6階建ての建物全てが眼科研究室で構成されており、角膜を扱う研究室からナノパーティクルをテーマとした研究室まで分野は多岐に渡り、幅広く研究しています。実験用の手術台やZeiss手術顕微鏡、動物施設が眼科専用にあるなど設備が整っている反面、共焦点顕微鏡などの機器類は共用で、予約が数週間先まで埋まっており、大学院の植村研でいつでも使用できた環境がいかに恵まれていたかを最近痛感しています。

Johns Hopkins大学医学部は全米屈指の名門校として広く知られている反面、ボルチモアは全米屈指の治安の悪さでも有名で、渡米前にウェブで検索をしても街全体がハザード地域に指定されており非常に心配していました。実際には、これまでに特に危険には遭遇しておりません!が、夕方薄暗くなってからのバスと地下鉄の乗り継ぎはやはり身構えてしまいます(とはいうものの、これは全米どこでも同じだとは思いますが…)また大学内の連絡メールでキャンパス周囲の発砲、強盗事件のアラートなども時々流れてきます。新入職者向けのオリエンテーションで銃所持者に遭遇した場合などの対処法の必須受講講座があったことには驚きました。一方で、ショッピングモールなどで少し子供から目を離しただけで店員さんや周りの方に注意されるなど誘拐などの犯罪を地域全体で防止するように徹底されています。気が緩んだ時こそ何かが起こるかも知れないと日々気を引き締めてるようにして生活してはいます。

住居はキャンパスのあるダウンタウンではなく、留学生家族が多く住む郊外のアパートメンツを選びました。僕が住んでいるアパートメンツは現在7組の日本人研究者の家族が入居しており、時々バーベキューなどを行って情報共有をしています。妻は現地人の友人もでき、娘たちを連れて一緒に地域の行事などに参加したりして楽しんでいるようです。長女は最近は家でも英語も話すようになって、子供達の順応の高さに驚いています。

渡米後1年を経てアメリカでの文化の違いにも家族共々慣れ、研究にも打ち込めるようになってきました。何とかよい結果を残せるように頑張っていきたいです。留学の機会を下さった小椋教授始め、医局の先生方に深く御礼申し上げます。

バージニア大学は、独立宣言の起草者である第3代大統領トーマス・ジェファーソンによって1819年に創立され、トーマス・ジェファーソンの邸宅であるモンティチェロとあわせて、世界文化遺産として登録されている大学でもあります。大学のあるシャーロッツビルという街は、小さな大学街ではありますが、とても美しい景観が多い街並みです。必要な物品はだいたい揃っており(日本のラーメンも食べることができます)、バージニア州では一番の病院である大学病院もあるので、子どもを連れてこられる方にも安心な街だと思います。車で2時間ほど行くと(アメリカでは、日本のような渋滞はないので、2時間のドライブはほぼ隣町感覚です)、アメリカの首都ワシントンDCがあります。DCへは、スミソニアン博物館などの観光や、買い物などで週末によく訪れていました。

バージニア大学は、独立宣言の起草者である第3代大統領トーマス・ジェファーソンによって1819年に創立され、トーマス・ジェファーソンの邸宅であるモンティチェロとあわせて、世界文化遺産として登録されている大学でもあります。大学のあるシャーロッツビルという街は、小さな大学街ではありますが、とても美しい景観が多い街並みです。必要な物品はだいたい揃っており(日本のラーメンも食べることができます)、バージニア州では一番の病院である大学病院もあるので、子どもを連れてこられる方にも安心な街だと思います。車で2時間ほど行くと(アメリカでは、日本のような渋滞はないので、2時間のドライブはほぼ隣町感覚です)、アメリカの首都ワシントンDCがあります。DCへは、スミソニアン博物館などの観光や、買い物などで週末によく訪れていました。

今、帰国を目前にして思うのは、当直やオンコールもなく、自分のペースで仕事を進めていくことのできたこの時間は特別でした。とくに、朝ご飯を子供たちが起きてから一緒に食べて、子供たちが寝てしまう前に帰宅して食事を取ることもできて(もちろんできない日もありますが、月に数えるほどでした)家族との時間を存分に作れたのは私たち家族にとって貴重な時間だったなとしみじみと思います。 最後にはなりますが、私がこの2年間の留学で得たことは、学術的なものはもちろんですが、それよりも私がどれだけたくさんの人に支えられて生きているのかということでした。全く知らない場所へ旅立つに際し不安で押しつぶれそうな中、笑顔で励ましてくださり見送ってくださった方々、渡米後に私を支えてくれたラボの仲間たちや家族、そしてまた日本に帰国するに向けて私を迎えてくださる方々。みなさまの支えがあるからこその今があると確信しております。 小椋教授をはじめ、大学院のご指導を賜りました野崎先生、医局の先生方、私に留学の機会をくださりありがとうございました。あっという間の二年間でしたが、今後の診療に役立たせていくことができたらと思います。

今、帰国を目前にして思うのは、当直やオンコールもなく、自分のペースで仕事を進めていくことのできたこの時間は特別でした。とくに、朝ご飯を子供たちが起きてから一緒に食べて、子供たちが寝てしまう前に帰宅して食事を取ることもできて(もちろんできない日もありますが、月に数えるほどでした)家族との時間を存分に作れたのは私たち家族にとって貴重な時間だったなとしみじみと思います。 最後にはなりますが、私がこの2年間の留学で得たことは、学術的なものはもちろんですが、それよりも私がどれだけたくさんの人に支えられて生きているのかということでした。全く知らない場所へ旅立つに際し不安で押しつぶれそうな中、笑顔で励ましてくださり見送ってくださった方々、渡米後に私を支えてくれたラボの仲間たちや家族、そしてまた日本に帰国するに向けて私を迎えてくださる方々。みなさまの支えがあるからこその今があると確信しております。 小椋教授をはじめ、大学院のご指導を賜りました野崎先生、医局の先生方、私に留学の機会をくださりありがとうございました。あっという間の二年間でしたが、今後の診療に役立たせていくことができたらと思います。

研究テーマは萎縮型加齢黄斑変性の病態解明や治療法の開発を目標として、主にマウスを対象にした実験を行っております。研究室はAmbati教授を中心とした3名のPrincipal Investigatorとポスドク11名(インド、中国、イタリア、日本)など総勢25名で構成されており、MR-5という建物のワンフロア半分がすべてCenter for Advanced Vision Scienceの敷地となっています。この広い敷地の中の設備として特筆すべきは、眼科手術用のライカの顕微鏡が2台、Nikonの共焦点顕微鏡が2台もあり、とりあえずやりたいことはいつでもなんでもできるようになっています。

研究テーマは萎縮型加齢黄斑変性の病態解明や治療法の開発を目標として、主にマウスを対象にした実験を行っております。研究室はAmbati教授を中心とした3名のPrincipal Investigatorとポスドク11名(インド、中国、イタリア、日本)など総勢25名で構成されており、MR-5という建物のワンフロア半分がすべてCenter for Advanced Vision Scienceの敷地となっています。この広い敷地の中の設備として特筆すべきは、眼科手術用のライカの顕微鏡が2台、Nikonの共焦点顕微鏡が2台もあり、とりあえずやりたいことはいつでもなんでもできるようになっています。